iDeCo(イデコ)は個人型確定拠出年金の事ですが、名前だけ見ても良く分かりませんよね。

簡単に言うと、節税をしながらお金を積み立てて老後の資金を作る制度です。

どのような仕組みになっているのかや、メリットデメリット、そして注意するべき点などをこの記事で詳しく解説していきます。

目次

iDeCo(イデコ)とは?どんな仕組みなの?

iDeCoに加入したら何をするの?

iDeCo(イデコ)に加入すると投資信託や債券などに毎月積立投資をしていきます。投資対象は自分で決めることができます。

元本保証やリスク高めのものまで沢山あります。

60歳まで積立投資をしていくので、コツコツ貯めることができ、60歳になった時には結構な金額が貯まっているはずです。老後の資金は不安ですので、少しでも貯めておくほうが安全ですね。

また貯めるだけでなく、投資信託に投資している場合は運用益も期待できるわけです。

iDeCoの掛け金(毎月の積立額)は?節税ってどういう事?

会社員の場合、毎月の掛け金は5000-23,000円です。自営業の場合は68,000円まで掛けれます。

この掛け金は所得から控除されるので、所得税や住民税が安くなります。この時点で節税になるわけですね。

また、投資で得た利益に対して税金がかからないというメリットもあるのでお得です。通常は利益の20%程度が税金で引かれてしまいますので。

詳しくはメリットデメリットで解説していきます。

iDeCo(イデコ)の2つの大きなメリット

節税できるので税金が安くなる!実際どれくらい?

iDeCoでは会社員の場合は毎月5,000円~23,000円を投資することができます。

23,000円を投資する場合、年間で276,000円をiDeCoで投資することになりますね。

これが所得から控除されます。どれだけ税金が安くなるかは、その人の所得によるのですが、シミュレーションがあるのでやってみましょう。

40歳で年収500万円の会社員がiDeCoに投資した場合、1年間の節税額は55,200円になり、60歳までの20年間で110,4000円もの節税ができることになります。

楽天のiDeCo節税シミュレーションを利用させていただきました。あなたの場合、どれくらいの節税になるかやってみてください。

投資の運用益に対して税金がかからない

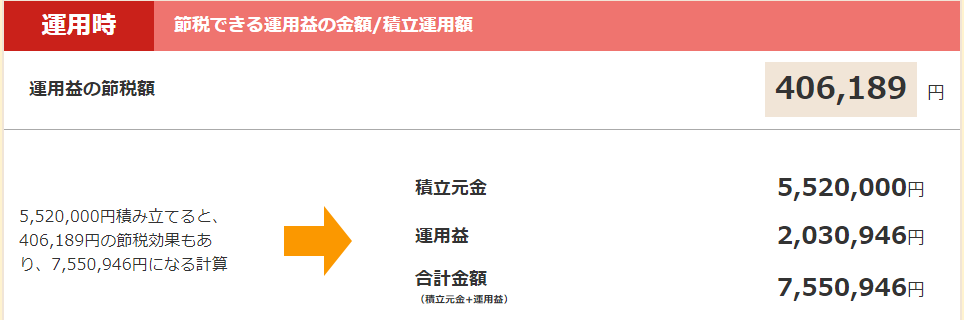

先ほどと同様の条件でシミュレーションをしてみます。

20年間で5,520,000円を貯めることができます。元本保証ではなく、多少リスクのある投資信託を選んだ場合、運用益は2,030,946円になる可能性があります。

この運用益に本来であれば406,189円の税金がかかるのですが、iDeCoの場合は税金がかかりません。ですので先ほどの節税とは別に406,189円分も得する可能性があるというシミュレーション結果となりました。

これも先ほどの楽天のiDeCo節税シミュレーションで分かりますのでやってみてください。

元本保証が良い方は、こちらの運用益に関してはほぼ期待はできませんが、先ほどの控除の方の節税効果は十分ありますので、元本保証の方でもしっかりメリットがあります。

iDeCo(イデコ)の3つのデメリット

60歳まで引き出すことができない

これがiDeCoの一番大きなデメリットだと思います。

イデコは60歳になるまで引き出すことができません。50歳でリストラにあって、お金が無くなってしまっても60歳まで引き出すことができないんですね。

引き出せないという事実を逆に考えると、60歳以降のお金を確実に貯められるという事なので、完全なデメリットというわけではないかもしれません。

ただやはり注意は必要かと思います。

手数料がかかる

まず初回に加入時手数料がかかります。これは初回だけなので良いのですが、2,777円という比較的大きな手数料を引かれます。

その後、以下のような毎月の手数料も必要です。

| 手数料支払先 | 月額 | |

| 口座管理手数料 | 国民年金基金連合会 | 64円 |

| 信託銀行 | 103円 | |

| 運用管理手数料 | 金融機関による | 0-316円 |

安く感じるかもしれませんが、口座管理手数料の167円(103円+64円)を20年間払い続けるとしたら、40,080円かかることになります。

積立を停止することは可能ですが、その場合でも国民年金基金連合会への64円は毎月発生しますので注意してください。

また金融機関によっては運用管理手数料が必要なところもあります。

| 運用管理手数料 | |

| 三井住友銀行 | 255円 |

| ゆうちょ銀行 | 255円 |

| りそな銀行 | 315円 |

| みずほ銀行 | 255円(資産50万円以上で無料) |

| SBI証券 | 無料 |

| 楽天証券 | 無料 |

ネット証券などは無料が多いですね。運用管理手数料は内容が良いので、ネット証券を選ぶ方が良いと思います。

iDeCoの積立金を受け取るときに相場が下がっているかも

元本保証にしている場合には関係ないことですが、リスクありで運用益を狙っている場合には、受け取りのタイミングが非常に重要になります。

受け取りのタイミングで株が大きく下がっている場合には、損をする可能性が出てきますよね。

iDeCoは60-70歳の間に受け取ることができますが、加入期間によってはこの期間が短くなります。

| 通算加入者等期間 | 受給開始年齢 |

| 2年以上4年未満 | 満64歳 |

| 4年以上6年未満 | 満63歳 |

| 6年以上8年未満 | 満62歳 |

| 8年以上10年未満 | 満61歳 |

| 10年以上 | 満60歳 |

60-70歳の10年間もあれば、その間に高くなった段階で売って、受給すればよいですが、上記のように短くなった場合には注意が必要ですね。

また60歳でどうしても受給したいというように、受給開始の時期が決まっている人も注意が必要です。そのタイミングで株が下がっている可能性もありますからね。

ちなみにですが、iDeCoは一括で受け取ることもできますし、年金のように受け取ることも可能です。

iDeCo(イデコ)の利用で注意しておくべきこと

所得が低い場合は意味がない

始めに説明しましたように、iDeCoの大きなメリットとして所得控除があります。

ですが所得が低い人は所得控除の意味がありません。ですのでこのメリットがなくなってしまいます。

一方で運用益に税金がかからないというメリットはあるのですが、それであれば「つみたてNISA」の方がメリットが大きいです。

つみたてNISAもiDeCoと同様に運用益に対して税金がかからないというメリットがあります。さらにいつでも引き出せるというメリットもあるんですよね。

iDeCoは60歳まで引き出せないので、所得が低い人はつみたてNISAの方がメリットが大きくなります。

詳しくは以下を参考にしてみてください。

受け取りの時に税金がかかる

iDeCoで投資したお金は所得から控除されるので節税効果が高いというお話をしました。

でも実は全く税金がかからないというわけではありません。

受け取る段階で課税の対象になります。

ただし、年金として受け取る場合には公的年金等控除、一括で受け取る場合には退職所得控除が使えます。

これらの控除は税制上のメリットが大きいので、多くの人の場合は受け取る段階でも税金がかからずにすむでしょう。

ただ、自営業の方で毎月68,000円を積み立てていた場合、金額が大きくなるのでこれらの控除からはみ出して税金がかかる可能性があります。

まとめ

iDeCoのメリットデメリットや注意点についてできる限り分かるように解説してみました。

iDeCoは節税効果が抜群なので、まだやっていない人は余裕資金でやってみるのも手ですよ。

ただし投資なので自己責任でお願いします。